En témoigne certains succès cinématographiques, l’imaginaire autour des pirates fait parfois rêver petits et grands. Les recherches sur ces forbans ne sont cependant pas légion. C’est dans un paysage tropical, au nord-est de Madagascar, sur l’île Sainte-Marie, sur l’îlot Madame, que Jean Soulat, archéologue et chercheur associé au Centre Michel de Boüard, a posé ses valises en mai 2024 afin d’en apprendre plus sur ces flibustiers. Après deux semaines de fouille, sur terre mais aussi sous l’eau, un comptoir de contrebande pirate a été mis au jour et commence aujourd’hui à nous révéler ses secrets.

Une épave asiatique explorée

Dans la baie d’Ambodifotatra, c’est sous l’eau que se cachent certains trésors, autrefois visibles par endroits, en 1730, avec des mâts et des vergues qui dépassaient de l’eau. Un cimetière d’épave, invisible depuis 300 ans, côtoie l’actuel port. Pour cette exploration, Jean Soulat et son équipe doivent s’adapter : tenue de plongée, bouteilles d’oxygènes et palmes sont de rigueur pour entreprendre cette fouille sous-marine. « Plusieurs navires pirates, et probablement certains autres navires capturés, sont coulés dans la baie entre la fin des années 1690 et les années 1720 » évoque Jean Soulat. « Les explications sont diverses : l’Adventure Galley y est par exemple sabordé en 1698 en raison de son mauvais état, tandis que deux navires pouvant être identifiés comme étant le Mocha et le New Soldado y sont coulés en 1699 lors de l’arrivée de navires de guerre anglais, ou que le Fiery Dragon y est sabordé en 1721 puisqu’il s’agit de la condition exigée par le gouverneur de l’île Bourbon pour que l’équipage du navire soit amnistié. »

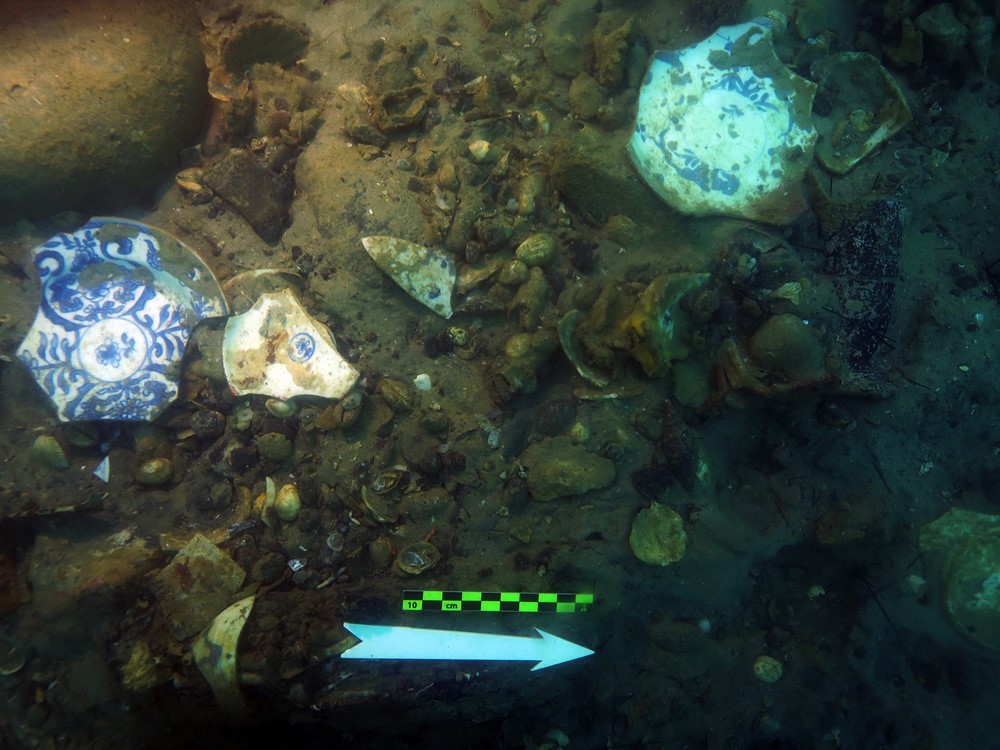

L’équipe se concentre plus précisément sur la fouille de l’une de ces épaves. Après le Speaker en 2021, ce sont les restes d’un autre navire, identifié dans un premier temps comme « pouvant être le Fiery Dragon, un navire d’origine hollandaise » selon l’archéologue, qui a fait l’objet de recherches sous-marines. Dans un « environnement vaseux avec une très mauvaise visibilité », l’équipe a d’abord dû dégager des ballasts de pierres et poser un carroyage afin de préserver des points de repères. À l’aide d’un aspirateur sous-marin à eau, les pièces de bois de l’épave se sont dévoilées au bout de quelques jours. L’équipe a ensuite pu collecter les objets cachés sous ces couches de sédiment et de pierres, comme « de la vaisselle en porcelaine chinoise de la période Kangxi (1662-1722), une petite monnaie orientale en argent, probablement frappée au Yémen à la fin du XVIIe siècle, un goulot de bouteille en céramique noire et les restes d’une bouteille à anse en céramique rouge, toutes deux de tradition asiatique, deux balles en plomb liées à l’armement ou encore le buste d’une figurine au trait féminin, fabriquée dans les ateliers chinois de Jingdezhen durant la période Kangxi » détaille le chercheur.

Des prélèvements d’échantillons de bois sur l’épave, qui semble « avoisiner les 40 m de long », ont également été effectués par les archéologues. Objectif : identifier le type de bois utilisé pour construire le navire, afin de « savoir s’il s’agit d’un navire construit en Europe ou de tradition orientale. Certains éléments ont-ils été réparés où remplacés durant une escale asiatique ? Le navire est-il entièrement de construction asiatique ? » complète Jean Soulat. « Les analyses conduites ont depuis révélé qu’il s’agissait d’un navire en teck, et non en chêne. Cela laisse supposer que le bateau, identifié dans un premier temps comme pouvant être le Fiery Dragon, serait un tout autre navire, fabriqué en Asie du Sud-Est. Ces éléments vont nous apporter des informations extrêmement importantes quant à la tradition des navires asiatiques » relève le chercheur.

Les premiers vestiges d’un campement mis au jour

Sur terre, à environ trente mètres de la rive et soixante-dix mètres de l’épave, ce sont les bases d’un comptoir de contrebande qui se sont dévoilés au fur et à mesure des fouilles menées par l’équipe d’archéologues. L’île Sainte-Marie est en effet « située au carrefour des Indes orientales et de l’Europe », un endroit stratégique pour commettre des actes de piraterie et échanger ou vendre ces biens dérobés vers l’Europe ou l’Amérique.

De nombreux « fragments de porcelaine chinoise et tessons de céramique locale » ont ainsi été retrouvés, tout comme des « trous de poteaux » indiquant la présence « d’une occupation éphémère édifiée par les pirates durant le 1er quart du XVIIIe siècle, au moment où ils résident sur l’îlot Madame et où sont stockées les marchandises venant de leur capture en mer. Il s’agit d’un rare témoignage de campement pirate découvert dans le monde, le premier dans l’océan Indien » explique Jean Soulat.

Les céramiques malgaches retrouvées permettent de mieux comprendre les liens entretenus entre pirates et populations locales lors de cette période de cohabitation. « Ils collaborent avec les autochtones dont ils dépendent mais conservent pour seul objectif de réaliser des prises entre la péninsule arabique et les côtes indiennes. De fait, bien que les relations semblent avoir été largement conflictuelles entre les pirates et les sociétés malgaches rencontrées, des liens ont indispensablement été tissés. L’existence même des forbans dépendait en effet de la volonté des souverains locaux et du ravitaillement qu’ils proposaient. Certains pirates s’unissent à des femmes malgaches, installant ainsi une relation de confiance facilitant le commerce » souligne Jean Soulat.