Près de 40 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, une exposition à l’université de Caen Normandie met en valeur un fonds d’archives inédit. À l’origine de ce projet : Frédérick Lemarchand et Galia Ackerman, membres du CERREV, et les étudiants et étudiantes du master de Sociologie, parcours Gouvernance des risques et de l’environnement (GREEN) et Vulnérabilités.

La catastrophe nucléaire, un « point d’entrée sur notre réalité sociale »

« Comment change notre rapport au quotidien et aux systèmes humains face à une menace invisible, un risque global qui atteint la vie dans son intégrité » ? Telle est la question soulevée par « Tchernobyl, l’Avenir contaminé », exposée à partir du 25 avril à la Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH). Montée par 12 étudiantes et étudiants des master GREEN, master Vulnérabilité, Sciences po, et CUPGE Maths Physique, ce travail est le fruit d’une véritable tempête de cerveaux à la croisée des disciplines, sous la direction scientifique de Frédérick Lemarchand, professeur de sociologie, et Galia Ackerman, historienne et chercheure associée au CERREV.

L’idée d’une exposition a germé grâce à Frédérick Lemarchand, qui a consacré quinze ans de recherche aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. « Dans le cadre de notre cours de collapsologie, il nous a parlé d’archives qu’il souhaitait récupérer auprès d’une journaliste avec qui il travaille, Galia Ackerman », explique Solal, étudiant en M1 de Sociologie parcours GREEN.

Pour les étudiantes et les étudiants, l’opportunité est double : il s’agit non seulement d’une étude de cas concrète sur les risques technoscientifiques et industriels ; mais aussi de la possibilité d’échanger avec des chercheurs et chercheuses qui ont connu la réalité du terrain. Car l’objet de l’exposition, et de la réflexion, ce n’est pas simplement « ce qui s’est passé le 26 avril 1986 : l’objectif est de montrer les impacts socio-économiques et socio-écologiques ».

« Parler de la vie contaminée »

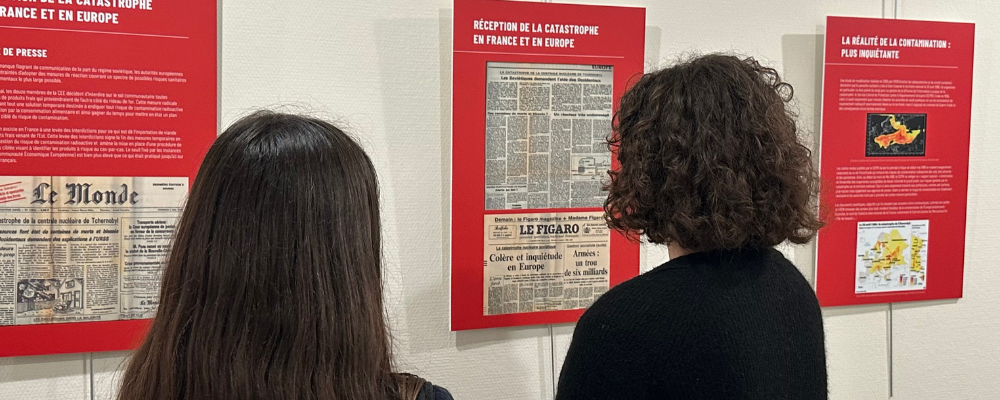

Bien plus que des notes de terrain, les travaux de Galia Ackerman et de Frédérick Lemarchand ont permis de rassembler de véritables documents d’époque : enregistrements vidéo en zones contaminées, photographies, dessins d’enfants représentant la situation, drapeaux de l’URSS abandonnés, tenues et matériels identiques à ceux utilisés lors de l’accident… « Nous avons pu tenir entre nos mains des médailles de liquidateurs, des personnes qui ont sacrifié leur vie pour contenir la catastrophe », raconte Marion, étudiante en M1 de Sociologie parcours GREEN.

Évidemment, l’exhumation de telles ressources implique un circuit important : ainsi, tous les objets présents à l’exposition sont passés par l’Association pour le contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO), organisation basée à Hérouville-Saint-Clair et créée au moment des événements de Tchernobyl. Une fois les objets contrôlés et confiés aux étudiants et étudiantes, ceux-ci ont également pu compter sur les infographistes de la MRSH, Anne Lacherez et Christelle Passera, qui ont pris en charge la mise en page et ont contribué à mettre en valeur ces archives. « Nous avons ainsi pu nous familiariser avec toute la chaine de montage d’une exposition », racontent les étudiants du master GREEN. « À présent, l’idée est de proposer un parcours didactique autour du lourd héritage de la catastrophe de Tchernobyl. »

Un travail nécessaire pour un sujet toujours d’actualité. En effet, dans un monde de plus en plus nucléarisé, la France se place aujourd’hui en 3e puissance nucléaire mondiale. La Normandie, 4e région française la plus nucléarisée, s’engage activement dans l’accompagnement et la sensibilisation à l’énergie nucléaire. Dans ce but, en 2026, à l’occasion des 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl, l’exposition « l’Avenir contaminé » sera de retour dans une nouvelle version, plus étoffée, à la Médiathèque Alexis de Tocqueville.