Le nombre dans le verset de Tête d’Or de Paul Claudel Sandrine Larraburu Bédouret professeur au lycée Saint-Cricq, Pau sandrine.bedouret-larraburu@neuf.fr Résumé : Paul Claudel refusait la métrique traditionnelle française et le nombre principe organisateur de tout vers, de toute métrique, symbole pour lui d’un positivisme insupportable. C’est donc avec le ρυθμός grec, et le numerus latin de Cicéron que Claudel renoue, en concevant le rythme de ses vers à la fois comme agencement de pieds métriques, qu’il nomme abusivement iambes, et comme travail sur les sons, comme la concinnitas latine le préconisait. Abstract : Paul Claudel refused both the French traditional metrics as well as the Number which usually organizes each verse, each metrics, but which Claudel considered as a symbol of unbearable positivism. Claudel’s poetics revives antic Greek ρυθμός and Cicero’s Latin numerus, viewing his verses’ rhythm as an organization of metrical feet - improperly called iambus - and a play on sounds, which could typically be found in the Latin concinnitas. Le théâtre fait du voir un entendre et de l’entendre un voir, fait voir ce qu’on entend et entendre ce qu’on voit. Il fait que ce qui se montre, à la fois s’entend et se pense. Il est l’invention de ce rapport du corps au sens que manifeste le rythme. Il l’est jusque dans l’interaction de la physique du corps et de la physique du discours qui est une sémantique : le théâtre est la monstration de la théâtralité générale du langage [1]. Et le langage, c’est une des préoccupations majeures de Paul Claudel, poète, dramaturge, qui vécut la révolution du vers symboliste. Dans sa propre réflexion stylistique, Paul Claudel a subi les influences littéraires de Shakespeare et d’Eschyle qu’il considérait comme les maîtres du théâtre. Outre la force des images, c’est la sonorité des vers de ces auteurs et l’utilisation des mètres accentuels qui l’ont fasciné, lui qui se plaisait à discerner « à la fois une loi physiologique et une constante phonétique, un ordre vital et un art poétique » dans l’iambe. A la fois poète et dramaturge, Claudel met en scène des personnages, mais surtout le langage. J’emploie […] une sorte de récit qui n’est pas de la poésie, mais de la prose composée d’iambes qui donnent à la phrase sa cadence et son harmonie. J’ai repris la forme iambique des anciens, car je la crois, à l’opposé de ce qu’on pense généralement, d’une harmonie qui la rend propre à la déclamation. Je ne donne pas de rime et pas la forme du vers à mes phrases parce que la rime est dans la phrase elle-même et certaines contiennent une cadence beaucoup plus poétique que des vers réguliers [2]. Le poète refusait la métrique traditionnelle française et le nombre principe organisateur de tout vers, de toute métrique, symbole pour lui d’un positivisme insupportable. C’est donc avec le ρυθμός grec, et le « numerus » latin de Cicéron que Claudel renoue, en concevant le rythme de ses vers à la fois comme agencement de pieds métriques, qu’il nomme abusivement iambes, et comme travail sur les sons, comme la « concinnitas » latine le préconisait. Nous proposons donc de réfléchir dans cet article, au rythme du verset claudélien à travers le concept de nombre, discontinu discret dans le continu du rythme. Ce concept nous paraît pertinent parce que la conception du nombre chez Claudel s’avère très proche de la conception antique du nombre, puisqu’il libère le rythme poétique des contraintes formelles de la versification, et qu’il construit le verset claudélien. Nous redéfinirons ce que nous entendons par nombre et nous préciserons deux réalisations du nombre dans Tête d’Or de Paul Claudel : la répétition phonique et la répétition sémantique. Définitions du nombre [3] claudélien Paul Claudel envisage une poétique nouvelle hors de la métrique traditionnelle, numérique, ouvrant la voie au rythme d’une poésie personnelle. Cette conception du rythme s’appuie sur les rythmes d’intensité et puise sa source théorique dans les rythmes biologiques ; c’est notamment d’une métaphore avec le pouls que naît l’idée d’un rythme fondamental qui conjuguerait rythme vital et rythme poétique : L’expression sonore se déploie dans le temps et par conséquent est soumise au contrôle d’un instrument de mesure, d’un compteur. Cet instrument est le métronome intérieur que nous portons dans notre poitrine, le coup de notre pompe à vie, le cœur qui dit indéfiniment : L’iambe fondamental, un temps faible et un temps fort [4]. Cette modélisation aurait pu surprendre [5]. « Un. » ou « Pan (rien) » représente la succession d’une forte et d’une brève, c’est-à-dire un trochée, pied inadapté à décrire la langue française puisque c’est la dernière syllabe d’un groupe syntagmatique qui porte l’accent d’intensité. C’est donc plus la métaphore que le modèle lui-même qui est intéressant dans le cas présent, le souci de définir un rythme accentuel, sous forme d’iambe, qui serait un rythme atemporel de l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, et qui serait la représentation rythmée de l’énergie vitale. Un rythme humain, universel. Ainsi si l’iambe s’impose, c’est d’abord le modèle poétique qui s’impose comme une norme. « Le vers dont l’emploi a prévalu est le vers iambique universellement employé dans le théâtre ancien » et Paul Claudel considère ce vers comme «la traduction la plus simple de cette pulsation qui ne cesse de compter le temps dans notre poitrine » (p 14-15). Oui, mais le rythme s’est inversé, de Pan (rien), l’iambe correspond à (rien) Pan, conformément à l’idée selon laquelle tout dépend du moment où l’on capture le rythme biologique et donc poétique, comme on capture une image, puisque cette représentation controversée, vise à schématiser une alternance. Ainsi pour le lecteur, s’abandonner au rythme du poème, c’est être en harmonie avec sa « machine cardiaque », puisque selon Claudel, « la raison qui a déterminé toutes les poésies à organiser le donné respiratoire sur un plan fixe à l’intérieur d’un chiffre précis de pieds ou de syllabes » est « de créer un état de facilité et de bonheur » (p 15). La répétition du même (que ce soit un pied ou un nombre de syllabes), a selon Claudel, des vertus apaisantes sur le lecteur qui « est porté en avant sans effort par un mouvement attendu auquel il n’y a qu’à s’abandonner », (ibid.), « il est détaché du hasardeux et du quotidien ». Telles sont les vertus du nombre qui favorise l’harmonie et donc une communion de l’être intérieur avec le monde extérieur. Pourtant, Naturellement le danger de ce mètre régulier, surtout pour de vastes espaces écrits, quand il n’est pas employé par de très grands ou de très habiles poètes, est la monotonie. Il n’est pas toujours facile de produire l’hypnose, mais il est très facile de procurer le sommeil. (p. 15-16) Aussi ce n’est pas le nombre qui détermine, seul, un rythme harmonieux et universel : c’est le jeu des voyelles accentuées qui se doit d’approcher « l’iambe fondamental », mesure imagée du souffle vital qui manifeste la force du sujet dans l’œuvre poétique. Cet élan vital ne saurait s’exprimer dans le vers classique et traditionnel. En effet, La musique du langage est une chose vraiment trop délicate et complexe pour qu’elle se contente d’un procédé aussi rudimentaire et barbare que simplement compter. (p. 68) C’est dans le verset que ces rythmes pourront s’épanouir plus librement. Le nombre comme quantité mesurable n’intéresse pas le poète. Si le théoricien évoque la répétition d’un même pied métrique, l’ïambe, comme fondement de sa poétique, ce pied est extensible, jusqu’à cinq syllabes. Le pied est une métaphore de la réalité phonique du nombre de syllabes envisagé. La syllabe n’est pas perçue comme une unité de mesure du pied. Ce n’est pas la syllabe qui confère une émotion ; elle n’est pas signifiante. Un groupe syllabique constitue une unité s’il correspond à un mouvement respiratoire plus ou moins ample. Ainsi, Paul Claudel décrit le français comme une séries d’iambes étendus : On peut dire que le français est composé d’une série d’iambes dont l’élément long est la dernière syllabe du phonème et l’élément bref un nombre indéterminé pouvant aller jusqu’à cinq ou six syllabes indifférentes qui le précèdent. Il dépend d’ailleurs de l’orateur, guidé par l’intelligence ou l’émotion, de faire varier dans une certaine mesure le phonème en mettant le point fort ici ou là. (p. 67) Les vers claudéliens, présentés comme un héritage antique, se révèlent des vers accentuels, dont le rythme est justifié par des métaphores biologiques et culturelles. Sa poésie est l’avènement d’un sujet propre à cette écriture qui se construit dans une amplitude subjective et intime. Délimitations de ce iambe, les voyelles accentuées sont donc « richesse et délicatesses infinies ». Pour lui le vers libre est riche en potentialités puisqu’il s’appuie non plus sur un chiffre mais sur la qualité et des rapports de timbres [6]. Ainsi Claudel a-t-il consulté des chercheurs comme Léon Gautier, Rémy de Gourmont, qui lui ont offert une foule de proses rythmées ou de vers libres. Leur structure repose sur des parallélismes rythmiques ou accentuels à quoi parfois s’ajoutent rimes, assonances, allitérations. C’est là l’essentiel du nombre pour Claudel, et ce nombre rejoint l’essence du numerus latin tel qu’il a été défini par Cicéron sous le mot concinnitas [7]. C’est ainsi que Claudel renoue avec l’étymologie du nombre pour construire son rythme personnel. « Il faut qu’il y ait dans le poème un nombre tel qu’il empêche de compter » [8]. Chaque phonème apporte son intensité et sa durée pour marquer le vers de son empreinte. Le style est nombreux quand l’arrangement des mots dispense à la fois une musique et une lumière sensibles aux sens autant qu’à l’esprit. Par le nombre, le langage est débarrassé de la circonstance et du hasard, le sens parvient à l’intelligence par l’oreille avec une plénitude délicieuse qui satisfait à la fois l’âme et le corps [9]. La réflexion théorique de Paul Claudel sur le vers envisagé comme iambe fondamental le place dans une perception continue du langage, où la syllabe n’est plus considérée comme une unité de mesure du nombre pensé comme rythme. Il pourrait donc paraître aberrant de rechercher systématiquement des iambes ou des trochées (qui correspondraient à la modélisation de ce début de réflexion) dans les versets claudéliens. Le verset de Tête d’Or [10] Avec la ligne, avec le verset, la poésie atteint sa propre prose : en jouant justement sur l’étymologie du mot « prose », contrairement à ce qu’y a compris la tradition, qui l’oppose à la poésie parce qu’elle l’identifie au vers : la poésie est sa propre prose quand elle est son propre mouvement en avant, son propre inconnu [11]. En effet, chez Claudel, le verset est une construction permanente de l’expression, hors d’un schéma rythmique préétabli. Le verset ne se mesure pas mais entre dans la signifiance du texte qui se donne à lire dans sa propre architecture. C’est le souffle vital, la dynamique qu’il veut insuffler à ses personnages qui semble l’organisateur rythmique de la parole, et du discours théâtral en général. Ainsi, le rôle des toniques dans l’écriture poétique de Paul Claudel est fondamental. Sa poésie qui se veut sensuelle repose sur une tension entre syllabes toniques et syllabes inaccentuées. Le poète en métaphorisant le rythme poétique en un iambe fondamental, qui représenterait les rythmes vitaux, du cœur, de la respiration, a entériné l’idée d’une harmonie poétique fondée sur la régularité mais il ne s’agit pas de compter des syllabes ou des pieds, c’est le jeu des accentuées, des groupes de mots qui favorise ou non cette régularité : c’est bien l’idée d’un retour d’une syllabe forte qui est caractérisé, et cela peut se faire après cinq ou six voyelles, pour ne pas produire une monotonie. La répétition phonique La continuité du rythme se réalise dans la modulation : Le vers au lieu de rimer module. Au lieu de rimer avec le vers précédent, il rime intérieurement avec son hémistiche et module plus ou moins richement à l’intérieur de ces deux termes [12]. Et cette modulation rend perceptible les émotions et leur densité dans les répliques des personnages. Je propose d’analyser le rythme de cette réplique du cinquième veilleur, dans la seconde partie, où s’exprime notamment la violence de ce personnage : Jě vŏŭs dīs / quě vŏŭs êtěs prīs / ět quě vŏŭs ně pŏŭvēz / êtrě dělĭvrēs. Ces trois versets sont intéressants par le jeu de modulation qu’ils proposent et les effets rythmiques inhérents qui assurent une continuité rythmique au personnage et son épaisseur. Ainsi [vu] et [di] assurent la cohérence phonique des trois versets. [vu] porte un accent prosodique, lié à la répétition à intervalles rapprochés du phonème. Ce n’est pas une nouveauté : on sait, depuis les travaux de la phonétique expérimentale, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que la répétition d’un même phonème est accentuante. C'est-à-dire que chaque occurrence de ce phénomène accentue la syllabe dont il fait partie. Ces phénomènes, dont la nature vocalique ou consonantique n’était pas toujours distinguée, étaient traditionnellement connus sous le nom d’allitération et d’assonance [14]. Ainsi [v] se réalise dans « vous » (4 occurrences), « pouvez », « délivrez », « avec »et [u] dans « vous », « pouvez », « nous » (2 occurrences). Le phonème [di] porte un accent d’intensité, [d] dans « dis » introduit « dalle » (« délivrés », « des », « de », « dans ») et [i] parcourt les trois versets « dis », « pris », « délivrés », « cimentés », « lieu », « milieu ». De la même manière les deux premiers syntagmes du verset suivant diffusent de nouveaux motifs phoniques qui vont générer de nouveaux accents prosodiques à prendre en compte dans l’oralité du discours : [a] dans « la », « dalle », « attachée », « avec », « la », le [l] « la dalle », « scellée », « elle », « scellée », « scellée », « ongles » assurent la continuité rythmique avec le troisième verset qu’il parcourt entièrement « le lieu », « lampe », « brûle », « milieu » et « scellée ». Sémantiquement, la dalle est scellée et le syntagme va imposer une nouvelle dimension rythmique avec l’allitération en [s] « scellée », « sur », « scellée », « cimentée », « sommes », l’assonance en [e] « est », « scellée », « scellée », « et », « cimentée », « attachée », « des ». Ces répétitions phoniques créent des accents prosodiques qui se surajoutent aux accents d’intensité et qui contribuent alors à rompre la fluidité du iambe du passage. On lit dans le premier verset des iambes très étendus (5, 6 syllabes) qui contribuent au ton prophétique de la parole du veilleur. En revanche, le deuxième verset propose une structure métrique plus irrégulière : deux anapestes, un iambe, quatre péons - pour reprendre la terminologie des pieds antiques - mise en tension avec la structure prosodique. La succession de contre-accents [15] permet de saccader le rythme pour mettre en exergue la nervosité du veilleur : les rythmes prosodiques participent à la signifiance du personnage qui maudit roi, père, mère et lui-même. Mais comme le souligne Lia Kurts-Woeste [16], « si Tête d’Or est bien un drame de la violence, le rythme conçu comme force du langage rime cependant moins avec violence qu’avec densité » puisque « Claudel condamnait les débordements de violence dans le jeu d’acteur et recommandait la sobriété afin de permettre au spectateur d’entendre le mouvement du texte, en dehors de tout psychologisme ou expressionnisme ». Et la consonne joue alors pour Claudel le rôle d’« engin propulseur » [17], ce qui explique le choix de certains découpages typographiques. Ainsi, ce passage : Je t’écoute en tremblant ! Co – Aux accents d’intensité (de fin de groupe), aux accents prosodiques, se surajoute l’accent métrique. Le découpage du mot « comment » impose un accent métrique sur le [o] de comment, et un accent prosodique, accent d’attaque sur le [mã]. Ces versets proposent également une succession de contre-accents liés aux allitérations en [t] et [k] et aux assonances en [ã] et [o]. La densité accentuelle et rythmique s’associe donc à l’expression de sentiments forts et caractéristiques des personnages. De la même manière, il serait intéressant de souligner l’importance du [r] à la fin de la pièce, dans la mesure où il accompagne, la mort des « trois rois » (Tête d’or, L’Empereur, la Princesse). L’exemple est traité par Lia Kurts-Woeste et je reproduis sa conclusion : Sa répétition construit une sorte de chaîne de signifiance sur plusieurs pages, qui participe à la densité de la fin du drame, et à son ambiguïté. […][Le texte] organise une densité, une intensité sémantique par le rythme. […] Le rythme continu est le témoin d’une régulation en partie somatique du discours (comme la notion de « nombre » dans l’éloquence latine pouvait l’être) [18]. Il y a donc bien chez Claudel cette mise en scène du langage. Le nombre y est perceptible par la distribution des sons au sein d’un verset ou d’une réplique, car le verset est plus une unité syntaxique qu’une unité sémantique. Il s’agit par la modulation de créer une densité phonique signifiante : le son se propage, se diffuse et organise le discours. Le nombre dans Tête d’Or comme dans l’œuvre poétique de Claudel n’est pas un nombre qui compte mais un nombre qui réduit ou qui amplifie le discours en fonction du registre et de l’effet à produire sur le lecteur, duquel Claudel attend une participation active : sipar exemple au lieu d’écrire La Clo-che, j’écris la C-loche. […]Voila le lecteur à qui on met sur les bras ce corps mutilé et tressautant et qui est obligé d’en prendre charge jusqu’à ce qu’il ait trouvé le moyen de recoller cet Isis typographique [19]. Et Claudel aura plusieurs fois recours au procédé : Vous v- / Vous voyez empêtrés de ces vêtements d’esclaves, oh ! cri / Ez de rage (p. 145) crée également une densité sonore qui permet un enrichissement sémantique du texte. La répétition sémantique Ce paragraphe regroupe un certain nombre de figures de répétition lexicales et syntaxiques, qui m’ont paru intéressantes dans le cadre d’une réflexion sur le nombre dans le verset claudélien. Plusieurs remarques m’ont ainsi paru dignes d’intérêt. La répétition du « Et » anaphorique, mérite quelques commentaires. Elle est particulièrement caractéristique de la première partie : p. 27 : « Et dans le vent / Et qui contemple sans comprendre / Et puis / Et les Victoires », p. 28 : « Et des femmes / Et des nouveau-nés / Et des enfants violés / Et des vieillards », peut-on noter de manière ni exhaustive ni systématique dans les répliques de Cébès. Le discours de Simon n’en est pas exempt : « Et moi aussi je ferai mon œuvre / Et d’un coup je la changerai » (p. 40). La conjonction de coordination apporte du dynamisme et réalise la volonté de puissance des personnages, pour qui le langage est le lieu de l’expression du désir qui se cherche et se construit. Dans cette rencontre inopinée et fondatrice, les deux personnages s’unissent et leur destin est scellé dans une volonté d’avancer, que matérialise le « et », qui hiérarchise autant qu’il coordonne. L’invocation joue le même rôle structurant, elle crée un réseau de significations au sein de la pièce et contribue à la densification des réseaux phonétiques. C’est le discours de Simon Agnel qui est particulièrement représentatif : O le printemps / O l’action de vie (p 29) O Arbre, O mort, O nuit (p. 37) O je me frapperai, O équilibre, O force (p 39) O faire (p 40) Avant d’être action, Tête d’Or, doit tirer sa force du langage. Par l’incantation, il se régénère auprès des éléments et l’invocation est le moyen pour lui d’avancer dans la quête de soi, dans la constitution de son rôle de chef, dans l’établissement de sa volonté. Or l’ensemble de la pièce est émaillé de répétitions ponctuelles de groupes syntagmatiques plus ou moins longs : c’est le même lexique, la même syntaxe, la même signification répétée au sein du verset, ou de la réplique mais ce n’est pas la même signifiance. Forme d’insistance, la répétition est constitutive de l’écriture de Tête d’Or comme quête. P. 39 « Et qui ai-je, moi ? et qui ai-je, moi ? » s’écrie Tête d’Or. Il ne s’agit bien évidemment pas d’une tautologie, la reproduction exacte du morceau de phrase autorise un travail expressif de lecture pour différencier ces deux questions, et là n’est pas mon propos. La répétition participe aussi du souci d’amplifier, du point de vue du nombre, le discours de Tête d’Or pour le rendre plus efficace. Autre exemple qui m’a paru judicieux, la plainte de Cébès dans la deuxième partie de Tête d’or : Quelle chose c’est que de vivre ! Du point de vue lexical, le discours est très simple, et le thème du propos est conservé : « étonnante » qualifie « chose » au deuxième verset, et « puissante » au troisième. La structure métrique est alors intéressante et engage à une lecture propédeutique de ces définitions de la vie ; les deux premiers versets sont des octosyllabes : le poète a donc choisi de répéter au-delà du sémantique la structure métrique, mais l’attribut « que de vivre » est rejeté au troisième verset, qui commence et s’achève sur le thème de la réplique « que de vivre », qui encadre l’adjectif « puissant ». Des propos qui, en prose, auraient pu paraître triviaux, s’enrichissent de la répétition et de la disposition des membres répétés. Le nombre, comme organisation rythmique du discours, en construit la signifiance. Nous terminerons par quelques remarques sur la fin de Tête d’Or : lorsque le héros devenu roi s’adresse à ses soldats, le discours est très souvent redondant, et la répétition s’impose comme figure de l’échec : Mon bien ! mon bien ! (p. 205) Je veux, je veux…, (p. 206) Je ne peux pas ! je ne peux pas ! (p. 206) Enfoncez, enfoncez ! (p. 207) Il sombre ! Il sombre ! (p. 208) Le dernier discours de Tête d’Or à ses hommes est donc marqué par la dualité, la répétition tautologique, comme si répéter pouvait abolir la fatalité et empêcher l’inéluctable d’arriver. La répétition entérine le combat, elle marque le conditionnement de Tête d’Or condamné à répéter le premier exploit sur lui-même, le premier avènement de Simon Agnel en Tête d’Or pour conserver ses acquis. Or la répétition n’est que du langage et ne permet pas d’atteindre ce but. Dans L’Orateur, Cicéron écrivait : En effet tout ce qui est mesurable à l’oreille de quelque façon, même si ce n’est pas un vers […], s’appelle « nombre », en grec « rythmos ». C’est pourquoi je vois que pour certains le style de Platon et de Démocrite, bien qu’éloigné du vers, doit cependant, du fait qu’il a plus de mouvement et qu’il utilise la plus brillante ornementation verbale, être considéré comme poétique plus que celui des poètes comiques [20]. Ce qui est mesurable à l’oreille, c’est par définition la reproduction du même, la répétition. Cette répétition chez Claudel n’est pas métrique. S’il théorise le iambe fondamental, il s’agit uniquement d’une représentation, car cet iambe revêt une structure élargie, il repose sur des rythmes d’intensité, auxquels Claudel surimpose des rythmes prosodiques. Cet iambe souple s’adapte au groupe syntaxique, et le verset claudélien est bien cette prose de la poésie qui se réinvente, se construit en dehors de tout prosaïsme. Ce sont les répétitions de sons, les assonances et les allitérations qui vont créer une densité rythmique, à l’origine de la signifiance du texte. Le verset, pas plus que le iambe, ne constitue une unité. Il faut aller la chercher au niveau de la réplique, voire du personnage. Le nombre chez Claudel s’inscrit dans la continuité du rythme qui organise le texte. C’est pour cette raison que nous avons consacré la dernière partie de cette réflexion à quelques figures de répétition, qui sont signifiantes de ce que sont les personnages. L’anaphore, l’invocation, la répétition caractérisent le désir des personnages qui se construit. La répétition constitue un leitmotiv dans Tête d’Or, où les différents personnages constituent des facettes différentes du désir, de la volonté de puissance. Cébès et le Roi sont des projections de Tête d’Or, et son drame, c’est celui d’une chute annoncée. La pièce est alors une mise en scène du langage, qui doit lui aussi toujours se répéter mais également toujours se réinventer. Le théâtre claudélien tient alors de la fonction poétique du langage, parce qu’il est cette perpétuelle quête du désir qui naît, grandit et meurt avec les personnages mis en scène. Annexe

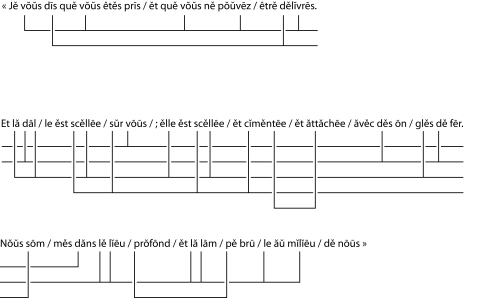

|